半月峠 (1580m)

半月峠は、中禅寺湖(水面標高1269m)の南岸に位置し、社山(1826.6m)と半月山(1753.1m)の鞍部にある。

♦

峠を越えて銅山を見学する観光客の往来はかなりの数にのぼり、最盛期には数軒もの茶屋が営まれました。しかし、昭和11年に細尾峠越の自動車道が開通すると、半月峠越え道の利用者は激減してしまいました。

半月峠は、中禅寺湖(水面標高1269m)の南岸に位置し、社山(1826.6m)と半月山(1753.1m)の鞍部にある。

♦

峠を越えて銅山を見学する観光客の往来はかなりの数にのぼり、最盛期には数軒もの茶屋が営まれました。しかし、昭和11年に細尾峠越の自動車道が開通すると、半月峠越え道の利用者は激減してしまいました。

大正9年(1920)、阿世潟峠道に代わって、深沢をさかのぼり半月峠を越え、中禅寺湖南岸の狸窪に至る道(県道中宮祠足尾線)が、新しく開かれた。

峠道の入り口(現在の郵便局の先)には、木造三階建ての栃本屋旅館があり繁盛していたそうです。掲載写真は足尾歴史館に展示されている栃本屋旅館の模型で、緻密に制作されており、旅館前に配置された人形は今にも歩きだしそうです。模型の旅館右側の道が峠道の入り口で、深沢に通じていました(写真:2013/10/14)。

♦ 峠の茶屋の娘さん(昭和3年(1928)生まれ)の、回想文 ♦

・・・(前文略) 峠の入口(現在の上間藤浴場)には木造三階建ての栃本屋旅館があり、この道の人の往来は大変な数でした。峠までには一の茶屋から五の茶屋(富士見茶屋)まであり母は四の茶屋(見晴らし茶屋)をやっておりました。(後略)・・・

♦ 鉱業所に勤めていた方(明治31年(1898)生まれ)の、回想文 ♦

・・・(前文略) 工場は明治から大正の初めにかけては、最新式の設備が多く、各地の中学校では修学旅行のコースに入れていました。足尾を見学して一泊、半月峠を越えて日光へ行く。この逆のコースもあり、・・・(中略)・・・ 日本の技術進歩とともに、こうした姿はなくなっていきましたね。「町民がつづる足尾の百年」 『明るい町』編集部 からの抜粋

中禅寺湖の湖畔に立つ "中宮祠一ノ鳥居" の傍らに、石造りの "道標" が建っています

(左写真:2012/11/09)。

その表面には

「是より半月峠を越て足尾町まで三里」 の文字が刻まれています。大正9年(1920)開設の県道中宮祠足尾線の起点でしょうか。

当時の経路は、中禅寺湖南岸に位置する狸窪を経て半月峠を越えて足尾町に入る道順でした。旧町役場前に設置された "足尾町道路元標" が、終点かと思われます

(上右写真:2013/08/28)。

半月道は徒歩でさえ通行が困難な道です。まして車両では通り抜けることはできません。このような峠道ですが、

県道 険道:険しい道 (-_-;)

に制定されている、歴史のある峠道(県道250号中宮祠足尾線)なのです。

⇒ 足尾町の道路元標へ

火災時の延焼を防ぐ為に、鍰(からみ)で出来た黒いレンガの防火壁が愛宕下地区に残っていますが、エビス座跡に残るこの防火壁は、一般的な赤レンガで出来ています(左写真:2011/10/09)。

"八聖山金山神社"と刻み込まれた石碑が、深沢の住居跡地にあります。坑夫達の信仰した神社跡に建てられた記念碑かと思われます(右写真:2011/10/09)。

♦ 深沢 ♦

・・・(前文略) 深沢には坑夫の信仰する八聖山金山神社が祀られ、住家も建つようになった。 ・・・(中略)・・・ その頃、銅山工事の請負師などの住家が12~13戸あったが、明治35年に大火が起り全焼したので、その跡に銅山住宅が建てられ活況を取り戻した。(現地案内板 からの抜粋)

♦ 深沢 ♦

・・・(前文略) 明治17年、本山坑に直利が発見され各地から坑夫が来て、深沢に坑夫の信仰する八聖山金山神社が建てられました。本山は山形県羽前国西村郡西山村八聖山で、祭日の12月22日から27日までには本山から神主が来てお祭りをしたといわれます。 ・・・(中略)・・・ その後、拝殿がなくなり、その跡に23年3月12日建立の八聖山金山神社の碑ができました。(省略)・・・(広報あしお第58号 からの抜粋)

深沢の住居跡から1.3km程進むと林道の終点に着きます。5~6台駐車可能な空き地がありますが、悪路(本当に悪路です)のため、一般乗用車は注意が必要です。左の写真は、林道から振り返って深沢住居跡を写しました(左写真:2011/10/09)。

林道終点の空き地からは、左下を流れる深沢を渡り、沢沿いの道(右岸)を進みます(右写真:2011/11/22)。

♦深沢住居跡

半月峠道の足尾側は沢沿いの道が続きます。沢沿いの道は雨水が流れる山腹を横切っているので、常に崩壊の危険にさらされています。

かつては整地されていただろう石積みの道も、落石が散乱しているので一般の登山道より歩きにくい状態です。さらに落ち葉で隠れた石積みの道は、足首の捻挫さえ引き起こす懸念があります(右写真:2011/10/09)。

そして深沢道の支沢に架かる木橋は、すべて腐っているので役に立ちません。つまり渡るには勇気が必要なのです(左写真:2011/10/09 )。

林道終点から50~60分歩くと、石垣、灯籠、そして無人の 「深沢雨量観測所」 にでます(上左写真:2011/11/22)。

石垣手前の沢沿いに、何本もの幹が連立して生えているカツラの木があります。写真のように岩の上で、けなげに生きています(上右写真:2011/10/09)。

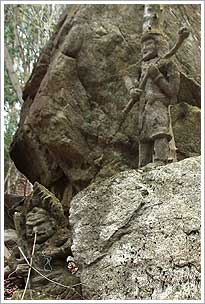

カツラの木の生えている上方には、苔むした石仏(鉄筋コンクリート製)が二体、立っています(中写真:2012/04/30)。中写真右上の仏様は蓮華の花を持つ弥勒菩薩、左下で宝剣を持つ仏様は青面金剛かと思われます。

♦半月峠道 :

日光中宮祠と足尾を結ぶ半月峠越えの道が開通したのは大正9年のことで、幹線道路として昭和前期まで利用された。その当時営業していた茶屋のひとつが

"一の茶屋"で、石垣や灯籠の残っている上記の場所が跡地である。

⇒

深沢から赤倉山登山へ

"一の茶屋跡" および "雨量観測所"

を過ぎてから、深沢に下りると滝があります。急斜面なので注意して下りましょう。下から見上げると二段の滝で全面凍結、滝壺も全面氷が張って歩行可能でした(左写真:2008/01/20)。

右の写真は、観瀑台からの眺めです(右写真:2011/10/09)。

♦全面凍結、深沢の大滝 "十丈の滝"

♦観瀑台からの "十丈の滝"

大滝の落水の音を右下に聞きながら進むと深沢にでます。浅瀬を歩いて左岸に渡ります(写真:2011/11/22)。

平坦な左岸の道を5分ほど進み、また右岸に渡ります(写真:2011/11/22)。

石垣の道が続きます。石垣道の道幅は、おおよそ1.9mあり、今も長い年月を耐えて現存しています(左写真:2011/10/09)。

しかし、支沢に架けられていたと思われる木橋は、長い年月を経た今では朽ち果ててしまったようです(右写真:2011/10/09)。

♦沢沿いの道:沢沿いの道は山腹の崩壊が起こる危険が常にあります。また、支沢の流入があるので、橋が必要です。そのまま横断できるような浅いえぐれの場所は少なく、ほとんどが橋を架けなければなりません。深沢道の支沢に架かる木橋は、すべて朽ち果てたままで役に立ちません。

瀬音を聞きながら右岸の道を歩いて行くと、どうした訳か登山道が無くなっていました。恐る恐る沢をのぞき込んでシャッターを切りました(右写真:2011/10/09)。

流れ込む沢の氾濫によって、右岸が削り取られてしまったのでしょう。取りあえず沢に下り通過します。左の写真は、下りた沢から振り返って写した右岸です(左写真:2011/11/22)。

引き続き右岸の道を進みます。間もなく朽ちた木橋が出てきました。この沢のえぐれは浅いので、木橋の隣りを歩いて進みます。写真に写る人は、足尾方面に下山途中の登山者です(写真:2011/11/22)。

治山事業の一環として、植林による緑化が "七曲がり"

近くの対斜面で行なわれています。シカによる食害から植樹された若木を守るために、防護ネットで木の幹を写真のように囲むなどの対策を行なっています(写真:2011/10/09)。

マウスでロールオーバした時の写真も同じ場所の植林地帯ですが、林道(神子内治山資材運搬路)から写したものです(ロールオーバ写真:2011/10/09)。

左岸に渡る手前に、石碑のある平地がありました。 "金山茶屋(三の茶屋)"

の跡地でしょうか(左写真:2011/11/22)。

沢の対岸が見えます。深沢古道、最後の徒渉ですが、ここにも橋が架かっていた痕跡があります。残された金具やワイヤーロープからどうやら吊り橋だったようです(右写真:2011/10/09)。

ここまでは沢沿いの道でしたが、沢の対岸を渡るとすぐに急斜面の登坂が始まります。

"七曲がり"の急勾配の道を登るわけですが、最初は

"七曲がり"の取り付き点が分からず、正面の崩れているところ(ガレ場)を直登してしまいました。二回目の登坂の時、"七曲がり"は、ガレ場の左側にあることが分かりました。

ここでクイズ、急斜面 "七曲がり" のカーブの数はいくつあるでしょうか?

( 答 ):カーブの数はその名のとおり七箇所ありました。

"七曲がり"の急坂を登りきると、突然ですが林道(神子内治山資材運搬路)に出ます(右写真:2011/11/22)。

舗装されたこの林道を左に進みますが間もなく未舗装の道になります。

"茨倉山(ばらくらやま)1514m"

への取り付き点は、半月山が林道の正面に見えるこの辺りにあります(左写真:2012/04/30)。

さらに林道を5~6分進むと、ピーク1511に到着します。

ピーク1511を終点とする林道は、 "神子内林道" が途切れた所を起点とする、平成15年度竣工の神子内治山資材運搬路です。

右の写真は地形図に記入された道路線が途切れた付近に立つ起点標示です(右写真:2012/09/05)。

左写真の終点標示のあるこの場所が、"ピーク1511"、 "足倉沢源頭崩落地"、そして "見晴らし茶屋の跡地"

でもあるのです(左写真:2011/10/09)。

♦神子内林道 : 国道122号が黒沢と交差する標高点823mの地点(神子内地区)を起点とする道路で、地形図に記入された道路線が途切れる

"七曲がり" の手前までの林道。

♦神子内治山資材運搬路 : 神子内林道が途切れた地点から、"ピーク1511" 地点までの林道。

"七曲がり"の急坂を登り、右に進むと "神子内林道"

になります。国土地理院(1:25,000)の地形図に記された、尻切れとんぼ状態の林道がそれで、国道122号と交差する黒沢左岸が起点となります。

写真は "神子内林道(昭和51年度起工)"

の銘板(写真:2012/09/05)。

足倉沢源頭の崩落地(ガレ)です。雨水によって稜線直下の山腹まで、えぐり取られてしまいました。恐る恐る谷底を覗き込んで、シャッターボタンを押しました(写真:2011/10/09)

♦足倉沢源頭の崩落地

上記、足倉沢源頭崩落地の東側には、かつて"見晴らし茶屋"があったそうです。

右の写真は、その "見晴らし茶屋跡"から見た、西方向の風景です。

中倉山、沢入山、オロ山の手前を流れる川は、皇海山を水源とする松木川です(写真:2011/11/22)。

♦ 峠の茶屋の娘さん(昭和3年(1928)生まれ)の、回想文 ♦

・・・(前文略) 峠の入口(現在の上間藤浴場)には木造三階建ての栃本屋旅館があり、この道の人の往来は大変な数でした。峠までには一の茶屋から五の茶屋(富士見茶屋)まであり母は四の茶屋(見晴らし茶屋)をやっておりました。この茶屋は、七曲がりの急坂を越えた所にあり、七曲がり前の三の茶屋と共に繁盛していましたが、水の便が悪く、水汲みが大仕事。・・・(中略)・・・私たち姉妹も、小学校の時から仕事の手伝いをしました。夏休みには、パンやおせんべいをブリキの一斗缶に入れて、茶屋まで運び上げました。ですから夏休みは、嬉しくもあり、また、チョッピリ気の重いものでもありました。「町民がつづる足尾の百年」 『明るい町』編集部 からの抜粋

林道終点から中禅寺湖スカイラインの終点(第二駐車場)までは尾根道なので、雨水による山道崩壊の懸念は少なくなり、半月山を正面に見ながらの快適な尾根歩きができます(写真:2012/04/30)。

右の写真は、尾根道から西の方角を見た風景です(写真:2011/11/22)。

尾根道は半月山まで続きますが、中禅寺湖スカイライン終点(標高点1595)の手前で尾根道を離れ、第二駐車場を右上に見ながら山腹をトラバースして、半月峠に向かいます(右写真:2011/11/22)。

途中、利根倉沢源頭にある崩落地を、高巻きで通過します。

♦中禅寺湖スカイライン:中禅寺湖畔の歌ヶ浜からの自動車道が昭和47年(1972)に開通した。終点は半月山南腹(標高点1595)の、第二駐車場。終点駐車場から半月山頂までの所要時間は30分。

♦第二駐車場(標高点1595)からの眺め

ところどころに残る石積みの道を進みます(左写真:2011/11/22)。

笹に埋め尽くされた道ですが、わずかに残る踏み跡を頼りに進むと、ついに峠が見えてきました。

(右写真:2011/11/22)

♦半月山展望台(標高点1720)からの眺め