古峰ヶ原峠を越える"修験行者のみち"

県道58号草久足尾線は、古峯神社を通過し、古峰ヶ原峠を越え、前日光牧場入口を経由して粕尾峠に至る道路です。

県道58号草久足尾線は、古峯神社を通過し、古峰ヶ原峠を越え、前日光牧場入口を経由して粕尾峠に至る道路です。

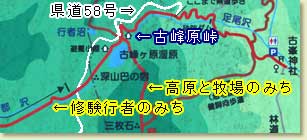

古峰ヶ原峠を通る関東ふれあいの道は、修験行者のみちと、古峯神社から井戸湿原に至るおよそ9.6kmの道のりの高原と牧場のみちの二本あります。

掲載の現地案内板の地図では、白色の道路が県道58号、赤色の道は関東ふれあいの道です。

♦関東ふれあいの道:関東地方の一都六県をぐるりと一周する長距離自然歩道で、栃木県内には、庚申山、前日光、足利、唐沢山、太平山、益子、那珂川、八溝の各県立自然公園を通る32のコースが設定されています。

"関東ふれあいの道"の一つ、修験行者(しゅげんぎょうじゃ)のみち は、通洞駅(標高633m)を起点とし、都沢林道(みやこざわ)の4.8Kmを歩き、深山巴の宿(標高1130m)を経由して、古峰ヶ原峠(こぶがはら)(標高1144m)を越え、古峯神社(ふるみねじんじゃ)(標高680m)に至る12.5kmのコースで、渓流にそって歩きます。

右写真の遊歩道が修験行者のみちで、舗装道路は県道58号です(右写真:2012/04/16)。

それでは濃い霧のなか修験行者のみちを、足尾方面に向かって歩き始めましょう。すぐに、"古峰ヶ原高原ヒュッテ"の前に出ました(左写真:2012/04/16)。

振り返ると古峰ヶ原湿原を挟んで古峰ヶ原峠に建つ "あずまや"が見えます(写真:2012/04/16)。

この時期、古峰ヶ原湿原では雪が残っていて、春に芽生える植物たちは枯れ草の下でまだ眠っている状態です(右縦写真:2012/04/16)。

古峰ヶ原湿原の背後には、古峰ヶ原の山並みが続きます(左写真:2012/04/16)。

中学生の時の遠足で、古峰ヶ原の山並みを歩いたことがありました。その時のコースは、日瓢砿山⇒井戸湿原⇒横根山⇒方塞山⇒三枚石⇒古峰ヶ原峠⇒古峯神社(神社一泊)の縦走でした。

♦ ツツジの花咲く、6月の古峰ヶ原湿原(写真:2003/06/08)。

♦古峰ヶ原高原:鹿沼市草久と日光市足尾町との境界付近に広がる平均標高1200mの高原です。

さらに遊歩道をたどると、勝道上人が草庵を結び、修行を積まれたといわれる深山巴の宿(じんぜんともえのしゅく)に着きます(左写真:2012/04/16)。

深い霧の中を、いくつかの鳥居をくぐり、小川を渡ると大きな石碑がありました。

"巴の宿" と彫られた石碑の立つこの場所が勝道上人修行の地だったのでしょう(右写真:2012/04/16)。

深山巴の宿は日光修験の峰修行の拠点として、長い間重要な役割を果たしてきました。

その深山巴の宿で、花供峯供養祭 が執り行われてきました(写真:2003/06/08)。

この供養は恒例祭典行事の一つで、毎年6月の初旬に開催されています。

深山巴の宿

日光開山の勝道上人が、明星天子の示現により修行の地として定められた所で、ヒノキ・スギ・モミ・ミズナラ・シラカバ・シロヤシオなどの樹木の中に巴形に清水が流れております。

上人はここに草庵を結び、古峯の大神の御神威と古峯ヶ原の人々の援助によって修行を積まれ、二荒山を開山されました。いわゆる、日光開山の発祥の地となった所であり、後には全日光僧坊達の修行の場として、一千余年の永きにわたり、明治初年に至るまで修験道が行われた所でもあります。現在では、古峯神社の禊所として使われております。環境省・栃木県 (現地案内板より抜粋)

深山巴の宿を後にして遊歩道を進むと、自動車道(県道58号線)にでました。右写真は振り返って遊歩道と自動車道を写しました。自動車道の奥は古峰ヶ原峠です(左右写真:2012/04/16)。

"修験行者のみち"は、2008年(平成20年)に開通した県道58号線によって分断されたので、ここはひとまず粕尾峠方面へと車道を歩きます。

道路の右側に立つ案内標識 "関東ふれあいの道" の所から都沢林道に入ります(左右写真:2012/04/16)。

都沢林道の歩き始めは、ゆるやかな傾斜の道なので、春の気配を感じながらの、のんびりとした散策でした(右縦写真:2012/04/16)。

横根橋を渡り、林道が都沢の左岸に変わると、道路の左側は勝雲山の急斜面、右側は都沢の深い谷になります。左写真は急斜面を切り開いて建設した道路での落石状況(左写真:2012/04/16)。

また右縦写真をマウスでロールオーバした時の写真は、谷側の盛り土箇所が崩壊したので、電信柱とガードレールの支柱が谷側に押し流されてしまった様子を写しました(右ロールオーバ写真:2012/04/16)。

内篭橋の上流おおよそ100メートルの所から都沢に下り、両岸が岩壁で閉ざされたゴルジュ状地形の写真を撮りました。(写真:2012/04/16)。

マウスでロールオーバした時の写真は、厳冬期の同場所での風景です(写真:2016/02/11)。

都沢に架かる内篭橋から沢を見下ろしました。

左の写真は橋の上流側を写した風景ですが、サンシュユの花が、春の日差しを受けて黄金色に輝いていました(左写真:2012/04/16)。

また左の写真をマウスでロールオーバした時の写真は下流側を見たもので、樽の形をした大岩が目を引きます(左写真:2012/04/16)。

右写真の滝は、内篭橋(うちのこもりはし)の下流にあり、高さも水量もあり、名のある滝かと思われますが名前は分かりません(右写真:2012/04/16)。

♦都沢に架かる内篭橋:この橋の橋名板には「うちのこもりはし」と表示されています。

都沢に架かる橋は、上流から数えて「横根橋」、「内篭橋」、「都沢橋」の三本かと思います。

都沢に架かる内篭橋の読み方は、右写真の橋名板から「うちのこもりはし」と言うようです(右写真:2012/04/16)。

下流に位置する "塩沢" に架かる橋の名板も「内籠橋」表記です。 "塩沢" に架かる内籠橋は

「うつのこもりはし」と呼び、都沢に架かる内篭橋を「うちのこもりはし」と呼び、区別しているのでしょうか。

左写真は "塩沢" に架かる「内籠橋」です(左写真:2012/04/16)。

ついに "都沢林道入口" に到着。"修験行者のみち"は、通洞駅が起点なので、ここは林道出口でなく入口となります。何はともあれ

県道15号線(粕尾峠道)にでました。この場所は、"塩の沢林道" の起点でもあります。

"修験行者のみち" は、通洞駅まで続きますが、散策はここで完了とします(写真:2012/04/16)。

都沢の北にある山道は "古峰ヶ原路" といわれたそうで、足尾と鹿沼を結ぶ最短の路でもあり、人の往来が盛んな路だったと思われます。

♦上掲の古地図によると、当時の古峯原峠(赤色文字で、ひらがな表記)は三角点1269mと標高点1235mの間に存在します。現在の1:25,000地形図に置き換えると、当時の古峯原峠は三角点1268.6mと標高点1236mの間に位置することになります。つまり、都沢の北にある三角点1101.0mを通る山道が

"(旧)古峰ヶ原路 "

だったのでしょう(赤色のルート)。

しかし、この道はとうてい私の脚力では歩けそうにないので、今回は都沢に沿って歩く「修験行者のみち」を古峰ヶ原峠から都沢林道入口までの5.8kmを散策してみました。

♦ 尊徳仕法 : 日光神領復興仕法が日光神領農村に対し行なわれ、足尾の神領も廻村が実施された。二宮尊徳は嘉永6年(1853) 8月14日に古峰ヶ原峠を越えて 、足尾の赤沢村に到着し、翌日から村々の荒廃を検分し、対策方法と資金を下付し、8月17日に細尾峠を越えて帰着した。

上記尊徳の道は、赤色ルートの "古峰ヶ原路" 、

下記回想文の道は、黄色ルートの "新古峰ヶ原路 (修験行者のみち)"かと、思われます。

♦郵便局に勤めていた方(1924(大正13年)生まれ)の、回想文♦

・・・電報は古峰神社までが配達区域で、そこへ行くのは、いくら手当がもらえても、冬期間の配達は嫌でした。腰まである雪をかきわけ、配達もしたこともありました。

♦商店に勤めていた方(1916(大正5年)生まれ)の、回想文♦

・・・私の店の前に向原への橋がかかっており、古峰神社詣での人は、私の店で足ごしらえをし、帰りには再び身支度を整えに寄りました。この時の人々の雑踏は大変なものでした。‹ 「町民がつづる足尾の百年」 『明るい町』編集部 からの抜粋 ›

当サイトを訪問され、古峰ヶ原路(第一編)を読まれた koshi gaitai さん からのメールの一部と、御自身で歩かれた 「ルート図(2021/08/21)」をご紹介いたします(公開の了承を得ております)。

初めてメールさせて頂きます。

昨日 古峰ヶ原路を歩いて来ました。

以前古峯神社から古峯ヶ原高原あたりを歩いてそこに古峰ヶ原峠の案内板を見たときにとても 違和感を感じておりまして本来の峠とは場所が違うのではないかと思っていて色々調べて いる中でこちらのホームページも読ませて頂きました。

まず、結論ですが、古峰ヶ原路(と覚しき路)はとても良い状態で存在しています。殆ど道迷いなく しかも一部を除いてはほぼ当時と同じと思えるような素晴らしい「路」が本来の峠と思われるあたりまで延びています。

ルートは取り付きからしばらくは沢伝いに登り、途中から尾根伝いにルートを変えますが、ここからは九十九折りと なり大汗をかくこともなく登れました。高低の感じ、そして路の広さを考えると荷馬が充分 通えたかと思います。

他の地図を見ると戦前までこの路は使われたと思いますが、戦後からの地図では一切出て来ません。どうしてなのか理由は分かりませんがこんな素晴らしい路がこのまま失われていくのは もったいない、と思う所です。

1枚目は歩いたルート図 、深山巴の宿まで歩いています。 ほぼ一直線に歩き途中からジグザグが始りますがここからは九十九折りになった所です。

ご参考になれば幸甚です。‹ koshi gaitai さん からのメール抜粋 ›

♦青色ルートの詳細は、 koshi gaitai さんのホームページ 「空と星と山と」 を参照願います。

上掲地図は koshi gaitai さん御自身で歩かれた「旧古峰ヶ原峠」経由での「古峰ヶ原 路」のルート図。

koshi gaitai さん御自身で歩かれた青色のルートは、古地図の緑色のルートと、ほぼ同一 ルートですので、この山道が旧古峰ヶ原路 かと、思われます。

現在の1:25,000地形図に記載の三角点1101を通る徒歩道(地図記号:破線)は、旧古峰ヶ原路ではなさそうです。

♦塩の沢で生活していた方 (1916(大正5年)生まれ) の、回想文♦

・・・塩の沢とは、鍵金から左に入った山道を15~16分登ったところにある平坦地をいいます。

塩の沢への山道は、鍵金から巴の宿へ通じる道路で、昔はここが本道でした。ですから古峯神社のお祭りの時などの人通りは、それは大変なものでした。

都沢沿いの内の篭を通る古峰原道路は、以前はソリ道で、やがて新道として使われるようになったのです。塩の沢に通ずる道路よりなだらかだったからでしょう。・・・‹ 「町民がつづる足尾の百年・第2部」 『明るい町』編集部 からの抜粋 ›