車で通過 粕尾峠

標高1100mの粕尾峠を越えて足尾に入る道が、栃木県道15号鹿沼足尾線です。

標高1100mの粕尾峠を越えて足尾に入る道が、栃木県道15号鹿沼足尾線です。

右写真は、足尾側から鹿沼方面を写したものです。左へ折れる道は、県道58号線です。この県道58号を行けば「前日光牧場入口」及び「古峰ヶ原峠」を経由して「古峯神社」に至ります。

左の写真は県道58号方面を写したもので、粕尾峠はT字路になっています。

(左右写真:2012/04/16)

峠に石碑が一基建っています(左写真:2012/04/16)、

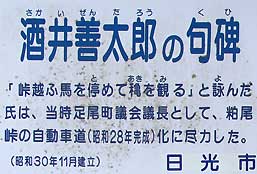

右写真は現地案内板。

粕尾峠の往来は明治年間は盛んでしたが大正元年に足尾鉄道が開通してからは、物資の運送もなくなり道はすっかり荒れてしまいました。折も折、昭和22年に発生したカスリーン台風により足尾線、日足路が破壊され足尾は陸の孤島になってしまいました。

すたれた粕尾路が自動車道路になれば足尾の事情も救われると、当時の町議会議長を始め町の有志が県当局に陳情しました。その結果道路の改修工事が昭和23年に着工されました。峠に建つ句碑を見ていると、病身を押して馬の背に乗り、工事状況を見守る酒井善太郎の姿が目に浮かんできます。

♦酒井善太郎の句碑♦ 現地案内板峠越ふ馬を停(と)めて穐(あき)を観(み)ると詠んだ氏は、当時足尾町議会議長として、粕尾峠の自動車道(昭和28年完成)化に尽力した。(昭和30年11月建立) 日光市

それでは粕尾峠を足尾方面に下ってみましょう。

最初に出合った風景は、地蔵岳登山口でした(左写真:2012/04/16)。

地蔵岳の山頂には、小さな祠に安置された "お地蔵さま"

が鎮座しています(右写真:2009/09/10)。

ちょっと寄り道をして "地蔵岳" まで登ってみましょうか

(往復2時間弱)。

ササ原を登り樹林帯の山腹をトラバースしながら歩くこと20分、小さな原(地蔵平)にでました。ここが、旧粕尾峠かと思われます。

地蔵平の北西には "首かけ地蔵" が立っています。

旧粕尾峠は、地蔵岳のすぐ北側にあります。

今は、地蔵岳登山時の通過点の一つに過ぎない場所となりました。かつては多くの旅人が峠越えの無事を祈ったと思われる "首かけ地蔵"

が、ひっそりとたたずんでいます(このページの表紙写真:2015/03/27)。

♦首欠地蔵尊♦

建立年代:文化三年丙寅(1806)高さ30cm

旧足尾峠の頂上に建立されている。

足尾銅山から逃亡した者たちが、斬首されその霊を弔うため建立されたといわれる。

特徴:当初から首なしで造立されている。

所在:上粕尾・発光路・旧足尾峠(抜粋:粟野の野仏)

"首かけ地蔵" からは、南に続く急勾配の尾根を直登します。初めは幅の広い尾根ですが、すぐに痩せ尾根になるので油断しないで登りましょう。掲載写真は、"地蔵岳山頂"

にある小さな祠に安置された、お地蔵さまです(写真:2015/03/27)。

以上、"地蔵岳" の寄り道登山を大いに楽しんだひとときでした。

♦地蔵岳から鋸山、庚申山、皇海山(写真:2015/03/27)。

写真は、登山途中に思いがけなく出会った蝶です。この時季に成虫の姿で現れるとは、越冬したに違いありません。翅が少し傷んでいるものの、元気よく飛び回っていました。成虫で冬を越し、色あせた姿が痛ましいヒオドシチョウ(写真:2015/03/27)。

それにしてもこの時季は落葉樹の新葉の萌え出る前なので、日差しは明るく展望も良く、気持ちの良い山歩きが楽しめました。

後方にかすんで見える山が、地蔵岳(1274m)で、前景の建物は製錬所です。

撮影・スケッチ地点は、足尾砂防ダムからです。

改めて県道15号線を下って行きましょう 。一般的に祠のある場所は、峠、集落の入口、道の辻などに祀られていることが多いですが、ここの祠は峠越えの最初の難関となるヘアピンカーブにあり、旅人の無事を祈念しています(左右写真:2012/04/16)。

この合流点から、都沢林道に入ります。この林道は、「修験行者のみち」の一部で、渓流の音を聞きながらの登り道です。林道が終わり県道58号を横切ると、「深山巴の宿」、「古峰ヶ原峠」に到達します。

◇修験行者のみち: 日光市足尾町の通洞駅から鹿沼市草久の古峯神社までの12.5kmのコースで、関東ふれあいの道の一つです。

都沢林道入口を過ぎると内籠橋にでます。その内籠橋のたもとから沢に下りて塩の沢渓流を遡行しましょう。沢の奥に架かる水管橋からは水管を流れる水が吐出され、滝のように落水しています。

粕尾峠から久良沢沿いに下り、都沢に架かる都沢橋を渡り、さらに塩沢に架かる塩沢橋を通り、そして内篭川に架かる鍵金橋のたもとで、一休み致しましょう。

橋の下流には通行禁止の旧道があり、鉄筋コンクリートのアーチ橋が見えます(写真:2012/04/16)。

この橋が旧鍵金橋ですが、写真のように朽ちかけたコンクリートの表情からは、枯れた味わいが漂ってきます。

橋名は、地名の鍵金(かぎがね)から名付けられたものでしょう。

♦鍵金橋♦

鍵金橋は、主要地方道鹿沼足尾線(現在は旧道)の足尾町鍵金地内を流れる内籠川に、昭和17年に架設された橋長25.9m、幅員4.5mの鉄筋コンクリートアーチ橋である。アーチは充腹であり、内部は土砂を詰めた構造となっている。平成2年、新鍵金橋が架けられ、現在は通行止めとなっている。

鹿沼足尾線は、足尾町に入るための数少ない路線の一つであり、起源は奈良時代、勝道上人が古峰原高原で修行をする際に出流山から峰伝いに来て横断したのが初めという。( Webページ 『栃木県の土木遺産マップ』 抜粋 )

国道に合流する付近の石垣から、水が出てました。ちょろちょろした流れでなく、結構な量の湧き水です。水量の多い訳は、木々の生い茂った背後の山、大屈山(三角点988.6m)の影響かと思います。うまい水です(右写真:2012/04/16)。

ついに峠道の終点(足尾バイパス国道122号交点)に到着しました。粕尾峠のT字路から国道122号まで、9kmの道のりでした(左写真:2012/04/16)。

(現地案内板)

粕尾峠(かすおとうげ)

足尾と粟野の境に位置するこの峠は、古来日光山信徒が峰修行で開き、藤原秀郷も平将門の乱を鎮めるため、峠から久良沢を通り庚申山に戦勝祈願をしたと伝えられる。鎌倉時代には粕尾との往来が多くなり、後に峠から佐野への路も開かれ、江戸時代には足尾銅山の銅を運搬したこともあった。

明治29年(1896)に足尾・粕尾間に銅山の鉄索が架設され峠は物資の運搬で賑ったが、大正元年(1912)に足尾鉄道が開設されてから峠は寂しいものとなった。昭和28年(1953)に今の自動車道に改修された。 日光市