石碑・古跡を訪ねる(Ⅰ)

足尾の町に残された石碑は、過去の出来事を知る重要な手掛りになります。また碑文を読むことで、人々がどんな想いをもってその碑を建て、事蹟を末永く残そうとしたかを知ることもできます。

足尾の町に残された石碑は、過去の出来事を知る重要な手掛りになります。また碑文を読むことで、人々がどんな想いをもってその碑を建て、事蹟を末永く残そうとしたかを知ることもできます。

文学碑、墓碑、記念碑、道標、史跡や人物の顕彰碑など身近にありながらも、あまり知られていない石碑が数多くあります。石碑に刻まれた想いが未来へ伝わることを願い、それらを訪ねる事にいたしましょう。

地図の数字クリックでページ内移動

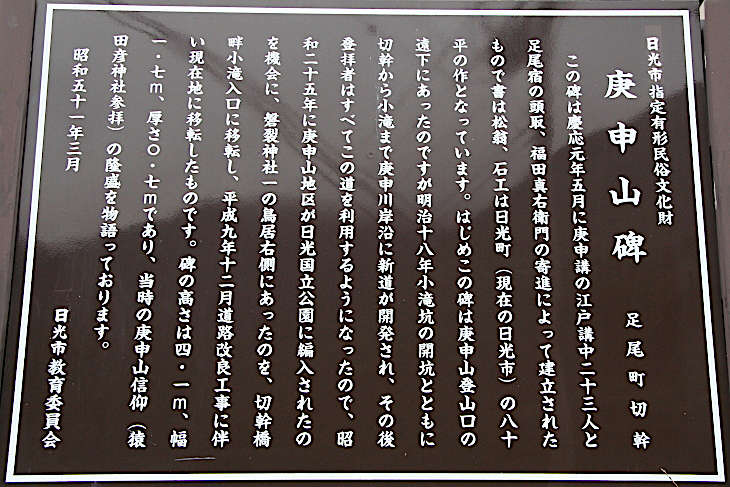

原向駅から国道122号を通洞駅方面に行くと庚申川に架かる新切幹橋があります。ここを左折すると高さ4.1m、幅1.7m、厚さ70cmもある大きな石でできた有形民俗文化財

"庚申山碑" が、道路の右側にあります(写真:2007/09/02)。

これは足尾町に存在する最大の石碑で、往時の庚申山登山が盛だったことが想像できます。

石碑は、はじめ磐裂神社の第一鳥居わきに設置されていたそうですが、昭和25年に切幹橋の脇に移設されました。

(現地案内板の一部引用)

日光市指定有形民俗文化財庚申山碑足尾町切幹

この碑は慶応元年五月に庚申講の江戸講中二十三人と足尾宿の頭取、福田真右衛門の寄進によって建立されたもので書は松翁、石工は日光町(現在の日光市)の八十平の作となっています。碑の高さは4.1m、幅1.7m、厚さ0.7mであり、当時の庚申山信仰(猿田彦神社参拝)の隆盛を物語っております。日光市教育委員会

小滝坑関係の銅山施設 (索道停車場、事務所

等)が撤去された跡に、小滝に関係した人たちの有志が、「ここに小滝の里ありき」と刻んだ記念碑を、昭和61年(1986)に建立しました(写真:2007/09/02)。

現在は小滝公園として整備され、小滝坑、住居跡、火薬庫跡、などから改めて当時を思い起こすことができます。

(現地案内板の一部引用)

昭和29年に小滝坑が廃止され、人々は思い思いに山を去ったが、盛んであった昔を偲び昭和39年に碑を建て、「小滝会」を結成した。

✎作詞:下山田辰吉 ♪作曲:山田耕筰

歌詞と楽譜の彫りつけられた歌碑が、小滝の里に設置されています。

小滝小学校は明治26年(1893)に銅山私立小の分校として開校され、大正8年(1919)には児童数1千人を超えましたが、昭和31年(1956)に廃校となりました。小学校の建っていた場所は、文象沢左岸にある長い石段を駆け上がった小高い台地の上でした。校門跡の直ぐ脇に、二宮金次郎の台座が残っています。

109名の殉難者氏名を刻印したモニュメントが、銀山の地に建立されています。

この塔は、戦時中強制連行され、故郷中国に生きて帰ることができなかった109名の御霊を祀った慰霊塔です。高さ13メートル、台座には御霊と同じ数の石が埋め込まれています。(写真:2022/05/03)

♦

慰霊塔:間口、奥行きとも6メートル、高さ13メートルの鉄筋コンクリートづくりで、中央に「中国人殉難烈士慰霊塔」と彫られた庚申御影石がはめこまれており、裏には殉難者109人の氏名が刻まれ、台石には、109人の殉難者にちなんだ109個の玉石がはめこまれています。

左写真の左上に、慰霊塔が見えます。写真には写っていませんが石段の右に慰霊碑があります。

右写真、レンガで仕切られた中に慰霊碑があります。(左右写真:2025/04/19)

「中国人殉難烈士慰霊塔」の、登り口に建てられた慰霊碑は高さ約1.3メートル、幅約2メートル、重さ約2トンの庚申御影石でつくられています(碑文の内容は下記)。

( 慰霊碑 )

過ぐる太平洋戦争の末期 中国各地より強制連行されてきた二五七名が この地足尾町小滝において 坑内外の労働に従事させられ短時日のうちに一〇九名の殉難者を出すに至った

この痛ましい事実を忘れず 後の戒めとするため 悠久の日中友好の願をこめて 県内各界各層 全県民の協力により ゆかりのこの地に慰霊塔を建立した 戦後間もなく生き残った被連行者たちは この殉難者の遺骨の処遇について不満を抱きつつも 次の痛恨詩を残して故国に帰還した

爾等遺骨因路途遥遠

小数携帯帰国還家

餘骨留葬外藩作為記念

願わくば殉難一〇九烈士の霊魂安らかに 昇天せられよ

ここに全県民あげて鎮魂の 祈りを捧げる

一九七三年七月

中国人殉難者慰霊

栃木県実行委員会縦書きの原文を 横書きに変更

" 鷹の巣 集落跡 " に、清水のわき出る水場があり、その上部に水神宮碑があります。

現地案内板によりますと、古河市兵衛が足尾銅山の経営を開始する以前の明治6年に、水神宮碑が建てられたようです。しかし、石碑の裏に刻まれた文字は、「大正五年之秋再建 有志」と読み取れます。

おそらく、集中豪雨に見舞われて水神宮碑が流されたので、新たに石垣を造り水神宮碑を再建したのでしょう(写真:2008/03/30)。

♦水神宮碑と鷹の巣坑 :

出川支渓の急傾斜地にある"鷹の巣坑"の採掘を請負っていた斉藤八郎は、銅山師として水害による山腹崩壊防止を祈願し、水神宮碑を建てたのでしょう。明治14年、古河は斉藤八郎から"鷹の巣坑"採掘権利を譲り受け、ここから近代足尾銅山が本格的に始動しました。

松木川、仁田元沢、久蔵沢の三川が合流する位置に建つ "わたらせ川 源流の碑" から下流を、渡良瀬川と称します。

渡良瀬川は、皇海山(すかいさん)を水源とし、松木川、仁田元沢、久蔵沢の三川が合流する"わたらせ川

源流の碑"から渡良瀬川と称し、茨城県古河市で利根川に合流します。

♦

わたらせ川源流の碑:渡良瀬川の清流をより身近に感じてもらうとともに治水・治山事業の大切さを認識してもらうことを目的に建立された記念碑で、平成6年10月19日竣工式が行われた。ちなみに、『源流の碑』の姉妹碑として、渡良瀬川の水源である皇海山(標高2143メートル)の山頂に『水源碑』が建立されました。

平成22年(2010年)2月に急逝した作家の立松和平氏を思い、建立することにした立松和平顕彰碑の除幕式を平成23年(2011年)4月23日に行いました(以下碑文)。

立松和平顕彰碑

ふるさと足尾の山河を限りなく愛した立松和平さんは、2010年2月8日、62歳の生を全うし、彼岸へと旅立ちました。

足尾に緑を育てる会は、かつての緑滴る足尾の山を取り戻そうと、1996年5月から植樹活動を開始しましたが、立松さんはその先頭に立つとともに、多くの人たちに植樹活動の意義を訴え、緑化活動の広がりに計り知れない影響を与えました。

私たちは、志なかばで逝った立松さんの遺志を引き継ぐために、多くの賛同者の協力を得て顕彰碑を立てることにしました。この顕彰碑は、「心の中にも木を植えよう」と語った立松さんの想い、そして緑の再生をめざす私たちの願いがこめられたものなのです。

2011年4月23日

足尾に緑を育てる会< 現地案内板写し >

幾十幾百を数える坑夫の墓が眠る龍蔵寺は、製錬所の対岸に建っています。そして寺を訪れる人達にとっては、鉱山史跡に出あうこともできるのです。写真は無縁塔の傍らに建つ句碑、奥の構造物は製錬所跡に残る大煙突とインクライン跡です。

龍蔵寺境内の墓地に「鳳夢城」「香樹林」と刻まれた墓がある。二人は兄弟子の関係で、大忍坊は桜正坊を師とも仰いだ仲です(写真:2022/05/02)。

♦

大忍坊全祐:足尾赤倉龍蔵寺五十二世住職。「庚午大獄」事件により、小伝馬町の獄で斬首、その首は小塚原でさらされた。明治三年十二月二十六日、ときに三十三歳だった。その死を悲しんだ同志達は上京し、小塚原刑場からその首を夜間ひそかに持ち帰り、龍蔵寺の墓地に埋葬した。墓石には「鳳夢城」と刻まれているが、大忍坊の雅号である。

♦ 桜正坊隆邦:大忍坊の兄弟子。上野国片品村にて戦死。墓石には「香樹林」と刻まれているが、桜正坊の雅号である。

馬車鉄道台車の寸法は、幅約120cm、長さ約240cmと小さいものですが、保有する総台数は約220台もあり、さらに馬数は300頭余り保有していたため、一日当たりの運搬能力は約150トンもあったそうです。

それですもの、この地、渡良瀬にこのように大きな馬頭尊が建立されたことは、必然的な出来事でした。

‹ 現地案内板からの抜粋 ›

馬頭尊(ばとうそん)

この馬頭尊は明治26年に下間藤に建てられ、大正10年頃ここに移した。盛時には足尾に300頭以上の馬がいて、銅山の物資運搬に活躍した。日光市

当初、木村長兵衛功業の碑は有越沢左岸にありましたが、選鉱場拡張工事の為、明治44年に掛水倶楽部の対岸に位置する "花の渡良瀬公園"

内に、移設されました。

お花見スポットに移された銅碑は、それ以来、毎年桜の花を楽しむ人々を、見守ってきたことでしょう。

しかし第2次大戦時には、金属資源の不足を補うために実施された金属類回収により、銅碑も御多分に洩れず供出を命ぜられました。その結果、現在では、間口が一間三尺(約2.7m)、奥行一間(約1.8m)、高さ70cmの石積み台座が残るだけです(左上写真:2010/04/18)。

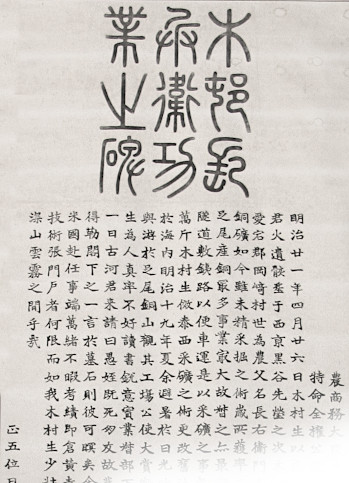

しかしながら幸いなことに銅碑の拓本(右写真)が、掛水倶楽部に残されています。この拓本と共に展示されている書き下し文に記された生没年月日から、木村長兵衛は享年35歳(満33歳)の若さで亡くなったことが分かります。

写真左下:渡良瀬の功業記念碑(現地案内板の写真を写す)

写真右:木村長兵衛功業之碑の拓本(掛水倶楽部にて)

♦碑の寸法:高さ九尺七寸、幅三尺九寸五分、厚さ六寸二分

♦篆額:木村長兵衛功業之碑

篆額(てんがく):碑などの上部に、篆書体(てんしょたい)で書かれた題

‹ 現地案内板からの抜粋 ›

木村長兵衛功業の碑跡

足尾銅山の草創期に隆盛を導きながら、37才の若さで逝った古河屈指の英傑長兵衛(第4代鉱長)を称える銅碑である。明治22年(1889)有越沢に建立し、その後この地に移された。碑は第2次大戦中に溶解され、今は拓本と跡のみ残されている。

[篆額] 井上 馨 [文] 陸奥宗光 [書] 日下部東作(鳴鶴) [銅工] 小幡長五郎日光市

‹ 古河掛水倶楽部展示資料からの抜粋 ›

木村長兵衛功業の碑(拓本)

明治13年(1830年)27歳で第4代抗長となった木村長兵衛は、銅の生産を飛躍的にのばし、足尾銅山の草世期の最も重要な役割を果たしたが37歳の若さで死亡。

明治22年抗長木村長七がこの碑を建てた。当時は有越沢にあったが、渡良瀬に移建、第二次大戦中供出され、現在、土台とこの拓本が残っている。

[篆額] 井上 薫 [文] 陸奥宗光 [書] 日下部東作 [銅工] 小幡長五郎

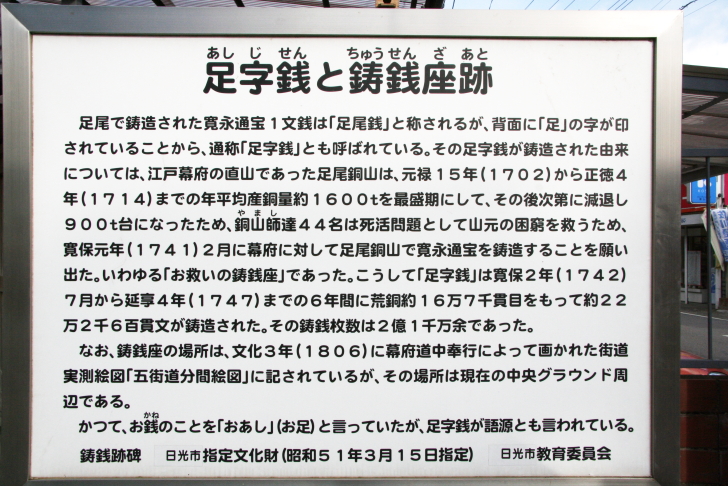

通洞駅を中心とする旧道沿いには商店街が立地し、その一角に鋳銭座跡碑(日光市指定文化財)があります(写真:2008/01/04)。 寛保2年(1742)7月からの鋳銭枚数は2億1千万余で、鋳銭座の場所は、現在の中央グラウンド周辺だったそうです。

[ 足尾銅山観光内鋳銭座案内板の抜粋 ]

1741年(寛保元年)足字銭鋳造開始

寛保元年より5年間足尾に鋳銭座を設けて寛永通宝二千万枚鋳造

おあし : よく、お金のことを 「おあし」 といいますが、どこからこういわれるようになったのか、色々な説があってはっきりしません。足袋(たび)の文数を表す基準となった寛永通宝の1文銭で足をはかったからという説、お金は足がはえたように出てゆくことからという説、また、足字銭の足をとったと考える古銭研究家もいます。

道路元標は、道路の起点、終点、または経由地を標示するために、大正8年(1919) 公布の「道路法」・「道路法施行令」により、各市町村に一個置くことが義務づけられました。

足尾町の道路元標は、旧足尾町役場前に立てられ、表面には "足尾町道路元標" の文字が、裏面には "栃木縣"

の文字が刻まれています(右写真:2013/08/28)。

足尾町の道路元標が足尾町役場前に設置されたのは、当時の主要路線である府県道日光足尾線と足尾大間々線との分合点になっていたことによると思われます。

その道路元標の奥に建つ建物は、足尾町役場(旧日光市役所足尾総合支所)です(左写真:2013/08/28)。

昭和37年(1962)6月竣工のこの旧庁舎は、平成25年(2013)8月竣工の新庁舎に業務を引き継ぎました。

各地の庁舎が新しく建て替わるなか、旧足尾町役場が文化財として末永く残ればと思います。

♦私が道路元標に興味を持ったのは、内山謙治氏の著書 「道端に残る原点」

に出会ってからです。著書によると当時の栃木県の市町村総数は176ですが、現在、県内に道路元標が現存している例は極めて少なく、大部分は道路のバイパス化や拡幅工事等により姿を消したようです。

下記に当著書のエピローグの一部を紹介します。

「道端に残る原点」

大正期に立てられた街道の文化遺産 「道路元標」を探る

‹ 抜粋 ›

エピローグ

道路元標が設置されて以来80年近い歳月が経っている。その間、元標の存在意義が失われ撤去されたものもあって人々の記憶から離れてしまい、関係機関に問い合わせても道路元標に関する文献や資料が皆無の状態で、その存在を知る関係者もほとんどいなくなってしまった。(中略)

(中略)砂ぼこりや排気ガスを浴びせられても風雪に耐え忍びながら行き交う車や人々を見送ってきた道路元標の余生はあまりにも寂しい。変貌の激しい道路、その現実を見つめて立ち続け生き抜いてきた道路元標に 「街道に残る貴重な文化遺産」 という称賛の号を与えてやりたい。(後略)(2001年出版) 内山謙治 著

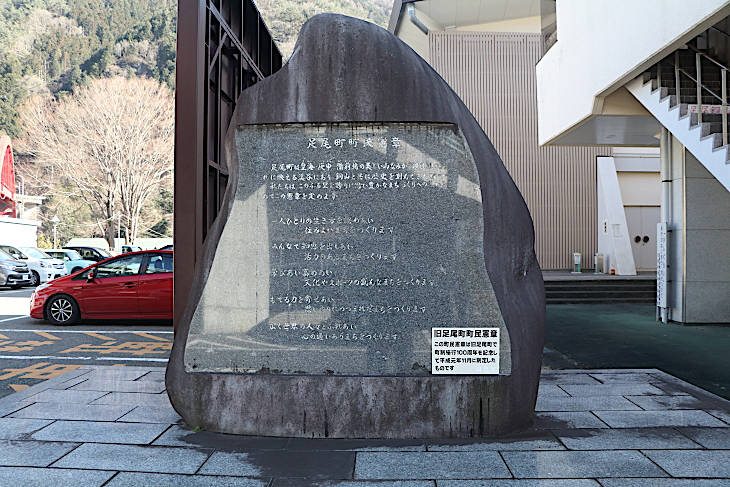

上掲写真は通洞駅前に立つ記念碑です(左右写真:2018/03/14)。

明治22年の市制・町村制施行により足尾村が上都賀郡足尾町になり以来100年の歳月が経過した平成元年(1989年)11月3日に「町民憲章碑除幕式」で披露された。

足尾町町民憲章足尾町は皇海・庚申・備前楯の美しい山なみが 渡良瀬の流れに映える渓谷にあり 銅山と共に歴史を刻んできた町です

私たちは このふる里を誇りに思い豊かなまちづくりへの願いをこめてこの憲章を定めます

一人ひとりの生き方を認めあい

住みよいまちをつくります

みんなで知恵を出しあい

活力のあるまちをつくります

学びあい高めあい

文化やスポーツの盛んなまちをつくります

もてる力を寄せあい

思いやりにつつまれたまちをつくります

広く世界の人々とふれあい

心の通いあうまちをつくります(平成元年11月制定)現地碑文写す

選鉱場から出る廃泥を堆積場へ運搬する索道です。索道のことを足尾では、"鉄索"と呼んでいました。現在、索道の鉄筋コンクリート塔の基礎部分が2箇所残っていて、下にある塔の高さは18m、上にある塔の高さは25mです。

塔の左後方の岩壁にある穴は、不規則に掘られた鉱床が崩落した跡です(上左写真:2009/01/18)。

上中写真は下に位置する塔。上右写真は上に位置する塔(上中•上右写真:2014/02/06)。

小学3・4年生のころ写生の時間に鉄索を描いた事がありました。子供心にも うまく描けた記憶があります。(^ん^?。

昭和35年(1960)簀子橋(すのこばし)堆積場が完成し堆積操業開始に伴い、選鉱索道は廃止になりました。

小学生のころ、塔のあるこの裏山はたいへん身近な存在で、塔のところまで歩いて行っては遊んだものでした(写真:2010/04/18)。

♦鉄索塔内側から冬の空を見上げる

‹ 日光市教育委員会事務局生涯学習課世界遺産登録推進室発行パンフレット「足尾銅山近代化産業遺産群」からの抜粋›

索道(鉄索)は、物資や廃石、廃泥の運搬に用いられた輸送用のロープウエーです。有越鉄索塔は、通洞選鉱所から廃泥を堆積場へ運搬するための索道の支柱として、昭和14年に建てられました。

∗ 道路(公道)から外観を見ることは可能 ∗

中才墓地の五輪塔と笠塔婆から、桜を見下ろすハイアングル構図で撮影しました。

一般に足尾の銅山は、慶長15年(1610年)に備前国の農民治部と内蔵によって発見されたと伝えられています。その発見者のひとり、治部の墓がこの五輪塔です。

♦ 参照:池野亮子(2009)『足尾銅山発見の謎「治部と内蔵」の真相をもとめて』随想舎。

江戸時代、庚申山登拝の出発点は遠下の磐裂神杜でした。江戸講中の人たちが建てた道標が登山道に現存しています。磐裂神杜から庚申山までの道のりは114丁(旧道)あり、右写真の地点が出発点の「一丁目」です。この道標は文久3年(1863)4月8日建立です(右写真:2008/08/12)。

庚申山まで114丁の距離とは言っても、庚申山講者の目的は、山内の岩場を巡り、神社に参詣することですので、旧猿田彦神社跡が、百十四丁目に当たります(左写真:2010/10/23)。

♦丁石(ちょういし) :昔、道しるべとして用いられ、1丁=1町=約109メートルの間隔を置いて立てられた。

⇒

1丁目丁石から、114丁目丁石へ

昭和53年(1978年)3月30日に、日足トンネル(全長2,765メートル)が開通しました。その開通式に先だって、3月24日に記念碑の除幕式が行われました。

自動車をかたどった日足トンネル開通記念碑には、知事が揮毫された文字が銘されています。

( 永年の努力が結実 )

足尾町と日光市の分水嶺、地蔵岳の山裾を縦貫する日足トンネルは、昭和47年4月、栃木県が事業主体となり、国の協力を得て着工以来5年の歳月と、約65億円の経費を費やし、3月30日に開通しました。< 出典 > 広報 あしお 第221号

峠に石碑が一基建っています(写真:2012/04/16)。

粕尾峠の往来は明治年間は盛んでしたが大正元年に足尾鉄道が開通してからは、物資の運送もなくなり道はすっかり荒れてしまいました。折も折、昭和22年に発生したカスリーン台風により足尾線、日足路が破壊され足尾は陸の孤島になってしまいました。

すたれた粕尾路が自動車道路になれば足尾の事情も救われると、当時の町議会議長を始め町の有志が県当局に陳情しました。その結果道路の改修工事が昭和23年に着工されました。

峠に建つ句碑を見ていると、病身を押して馬の背に乗り、工事前の実地調査を先頭に立って行う酒井善太郎の姿が目に浮かんできます。

♦

峠越ふ馬を停めて秋を観る:身体が弱いので、粕尾村から借りてきた農馬にまたがって峠から粕尾方面を見ると、実りの秋で稲田が黄金色に輝いている情景を表している。

♦酒井善太郎の句碑♦ 現地案内板峠越ふ馬を停(と)めて穐(あき)を観(み)ると詠んだ氏は、当時足尾町議会議長として、粕尾峠の自動車道(昭和28年完成)化に尽力した。(昭和30年11月建立) 日光市

右の写真は "赤法華梅林公園入口の看板" です。群馬・栃木を結ぶ国道122号線の下を潜り抜けて流れる "大屈沢" の右岸が入口です。

平成五年五月十五日に建てられた "向原七瀧会 有志一同建之" の碑が、公園にあります。上掲の俳句は、この石碑に刻まれ、句碑のてっぺんには、方位盤が刻まれています(左写真)。

昔の絵はがきに見る「足尾八景」のひとつ " 七 瀧 " は、公園の南側を流れる "大屈沢" にあります。

♦ 大屈沢:公園の南の方角から流れてきて、公園のすぐ西側をすぎ、渡良瀬川に流入する川。